研究室について研究プロジェクト Projects

4つの研究プロジェクト

1. マーモセットのレビー小体病モデル動物を用いた研究

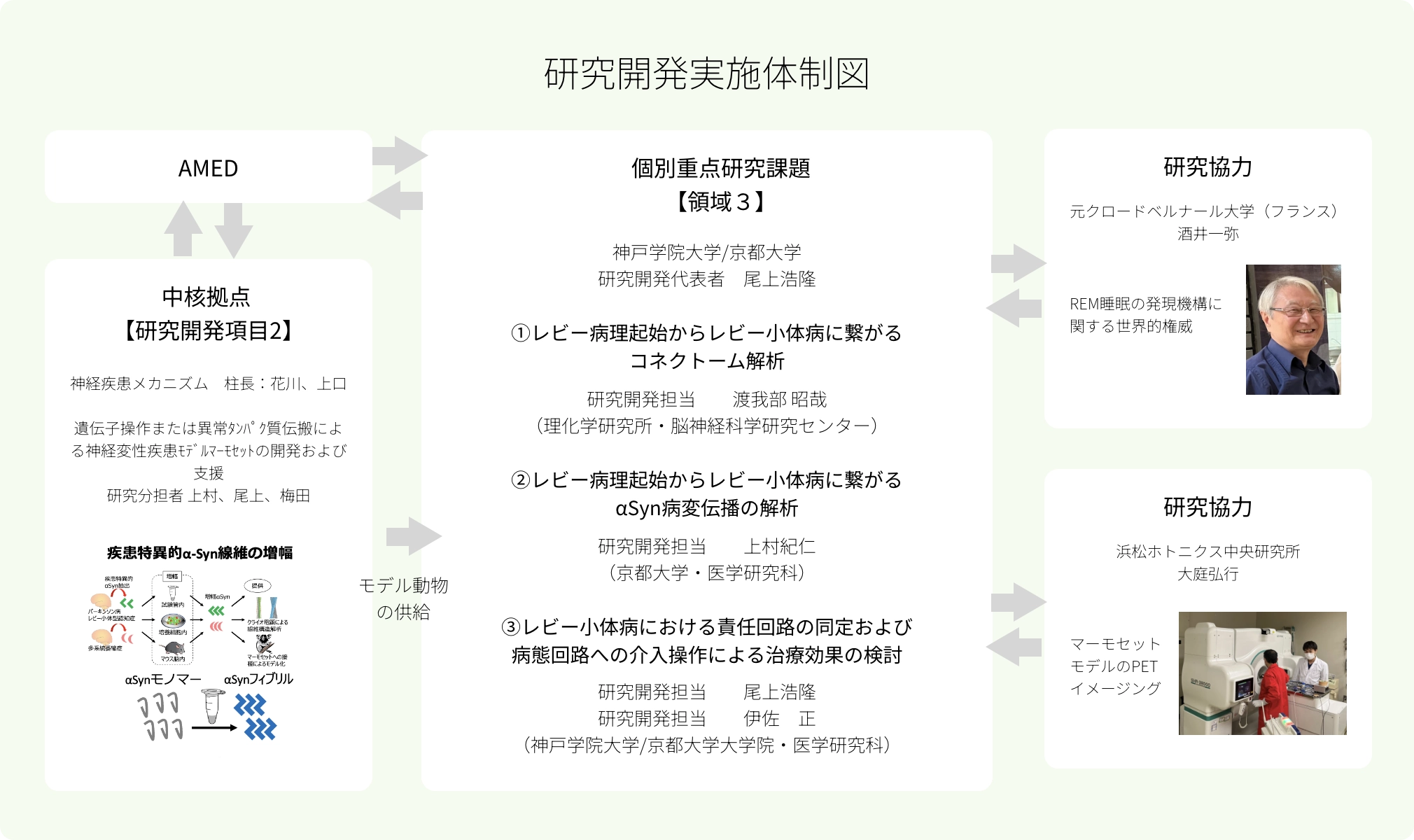

最近の研究で、パーキンソン病やレビー小体型認知症などのレビー小体病と称される脳の病気は、α-シヌクレイン(α-Synuclein、α-Syn)というタンパク質の異常な凝集が、まず嗅球または消化管神経叢から起こり、それが脳へ次々に伝播して運動機能障害や認知機能障害などの様々な神経症状を起こすということがわかってきました(Braak仮説)。私たちは最近、小型の霊長類であるマーモセットを用いて、嗅球からのα-Synの凝集体の伝播が認知機能障害と関連している可能性を示しました(Sawamura et al., Movement Disorders, 2022)。マーモセットは小型で溝のない滑脳構造を有していることから、マカクザルでは困難であった広範な脳領域からの同時記録や皮質ニューロンの集団活動のCa2+イメージング、ウイルスベクターによる回路操作がより容易であり、霊長類固有の高次認知機能の回路基盤の解明という脳科学上の重要な課題の達成が期待されています。現在、このマーモセットモデルを用いて、病態発現のメカニズムについて研究を進めるために、大学内に専用の飼育室や実験室の整備を行なっており、4月からは、神戸学院大学で初めてマーモセットを使った実験を始められる予定です。 研究助成:日本医療研究機構(AMED) 革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト「マーモセットの眼球運動と認知機能を制御する脳領域の構造-機能マッピング研究」(2019 ~ 2023) 、および脳神経科学統合プログラム(個別重点研究課題)領域3「神経疾患・精神疾患に関するヒト病態メカニズム解明」(2024-2030)。

2. 自閉症モデルを用いて研究

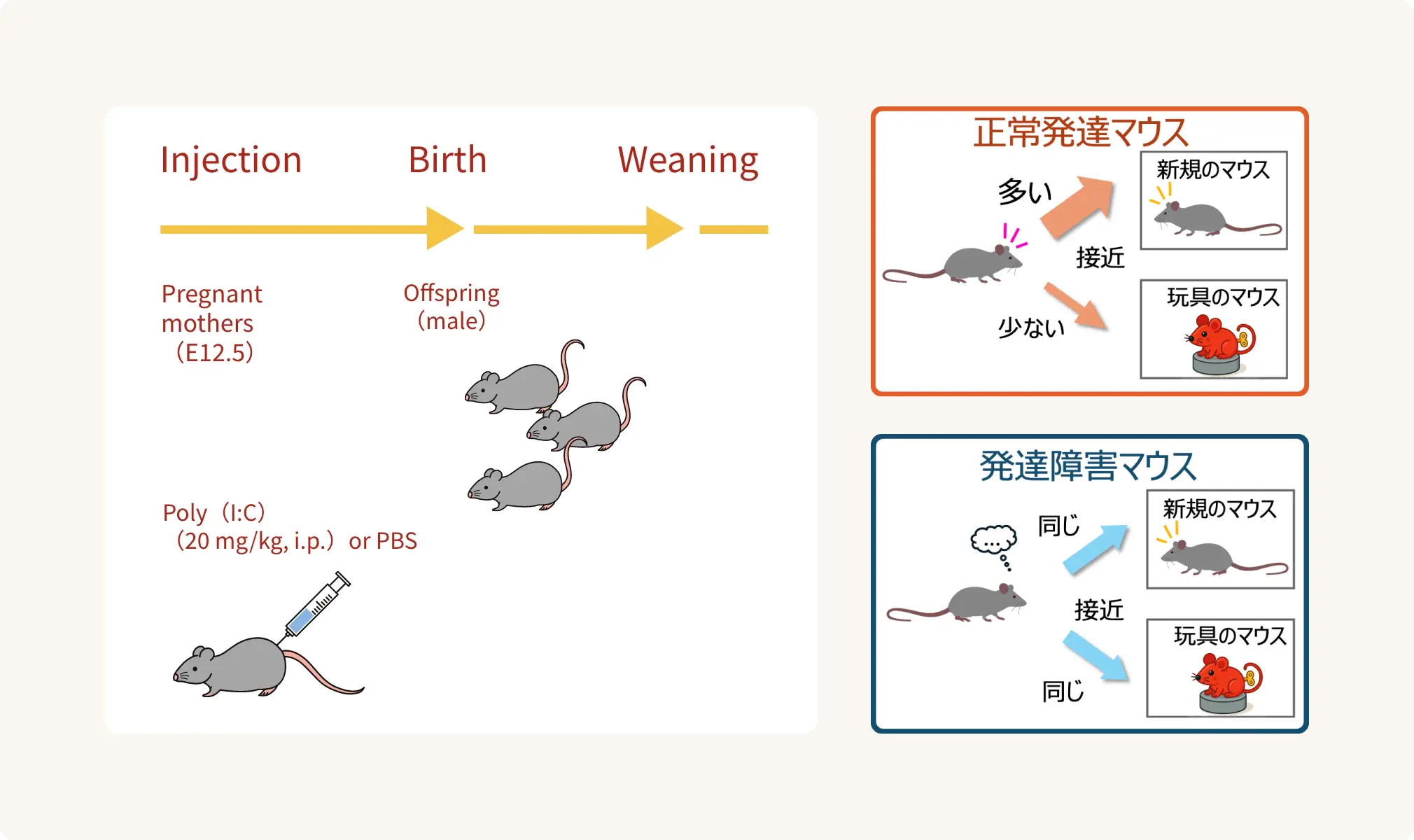

母親が妊娠期に感染症に罹患すると胎児の脳にも炎症が引き起こされ、自閉症等の発達障害の発症リスクが高まることが知られています(Maternal Immune Activation; MIA)。研究では、ラットやマウスの胎児期に、ウイルスRNAを模倣する合成二本鎖RNAアナログであるPoly I:Cを曝露した胎児期炎症誘発モデルを作成して、形態学的解析、行動解析、MRI・PET等を用いた脳機能画像解析等を行うことで、脳のマクロファージといわれるミクログリアによる免疫反応が脳神経ネットワークや高次脳機能の発達に及ぼす影響を解析し、病態の解明、治療薬・治療法の開発を進めています。

図は、正常に発達したマウスは、初めて見るマウスに出会うと、近づいて興味を示し、生きていない玩具のマウスには興味がないのであまり近づかないのに対し、妊娠期にPoly I:Cを投与されたマウスから生まれて育ったマウスでは、興味の対象が生きたマウスと玩具のマウスでほとんど変わらないことを示しています。これは、妊娠期にウィルス感染などがあり生まれ育ったマウスが発達障害を発症し、マウス同士のコミュニケーションが上手く行かないという自閉症の病態の一部を表しています。

3. マカクサルの脳機能研究脳・脊髄損傷後の運動機能回復における“やる気”の役割

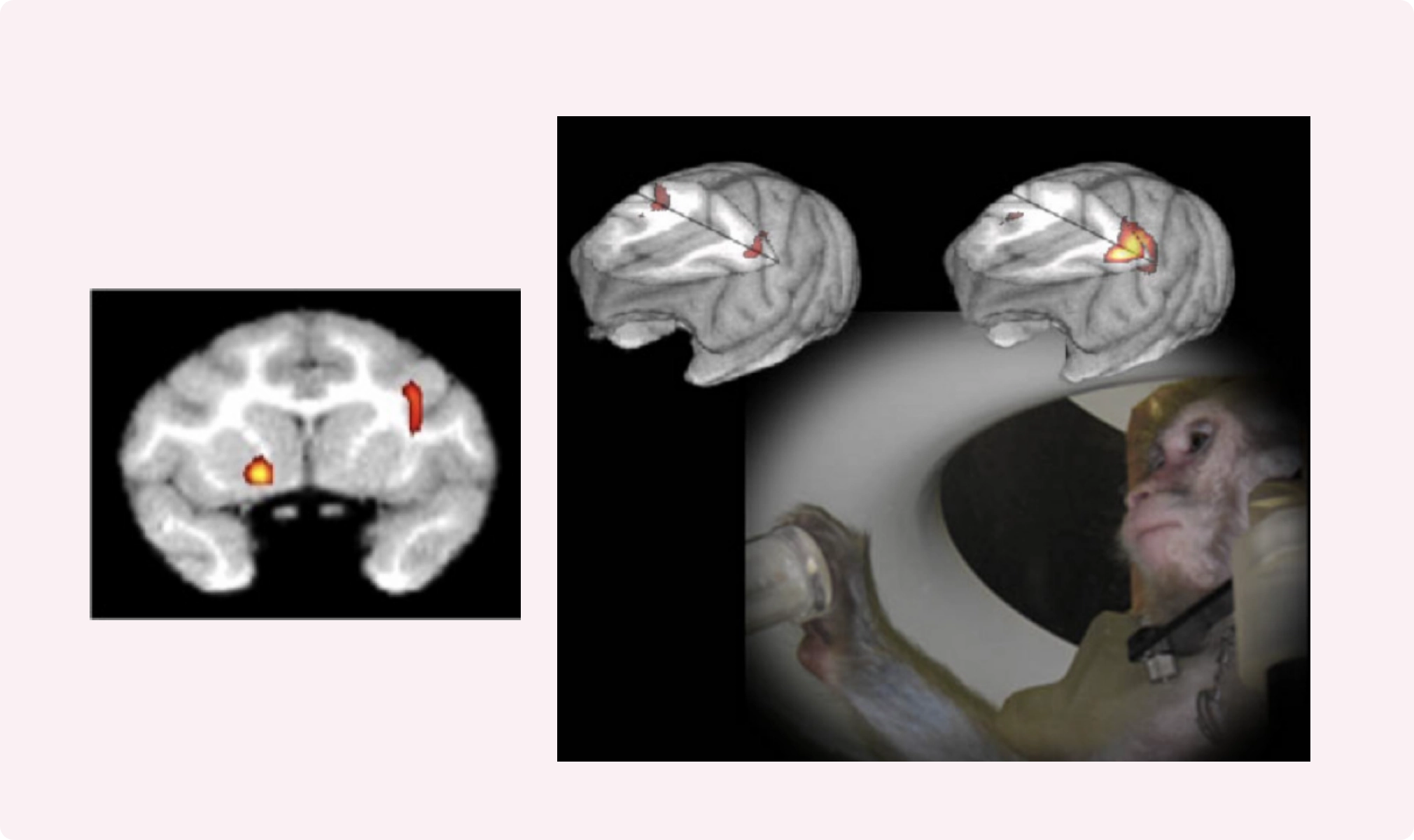

脊髄損傷や脳梗塞の患者のリハビリテーションでは、意欲を高くもつと回復効果が高いことが、これまで臨床の現場で経験的に知られていました。しかし実際に、“やる気や頑張り”といった心の状態が、運動機能回復にどのように結び付いているのかは解明されていませんでした。我々は、マカクザルの頚髄において皮質脊髄路を損傷するモデルにおいて、手指の精密把持運動の機能回復過程における中枢神経系の可塑的変化に対してPETを用いた脳機能画像解析法を適用し、脊髄だけでなく、“やる気や頑張り”をつかさどる脳の領域である「側坐核」が、運動機能をつかさどる「大脳皮質運動野」の活動を活性化し、運動機能の回復を支えることを脳科学的に明らかにしてきました。 このことは、「側坐核」の働きを意図的に活発にすることによっても、脊髄損傷患者のリハビリテーションによる運動機能回復を効果的に進めることができるものと考えられ、現在、その詳細なメカニズムや治療法への応用について研究を進めています。 研究助成:文部科学省科学研究費助成事業 基盤研究(A) (2015 ~ 2019、2020 ~ 2024 )

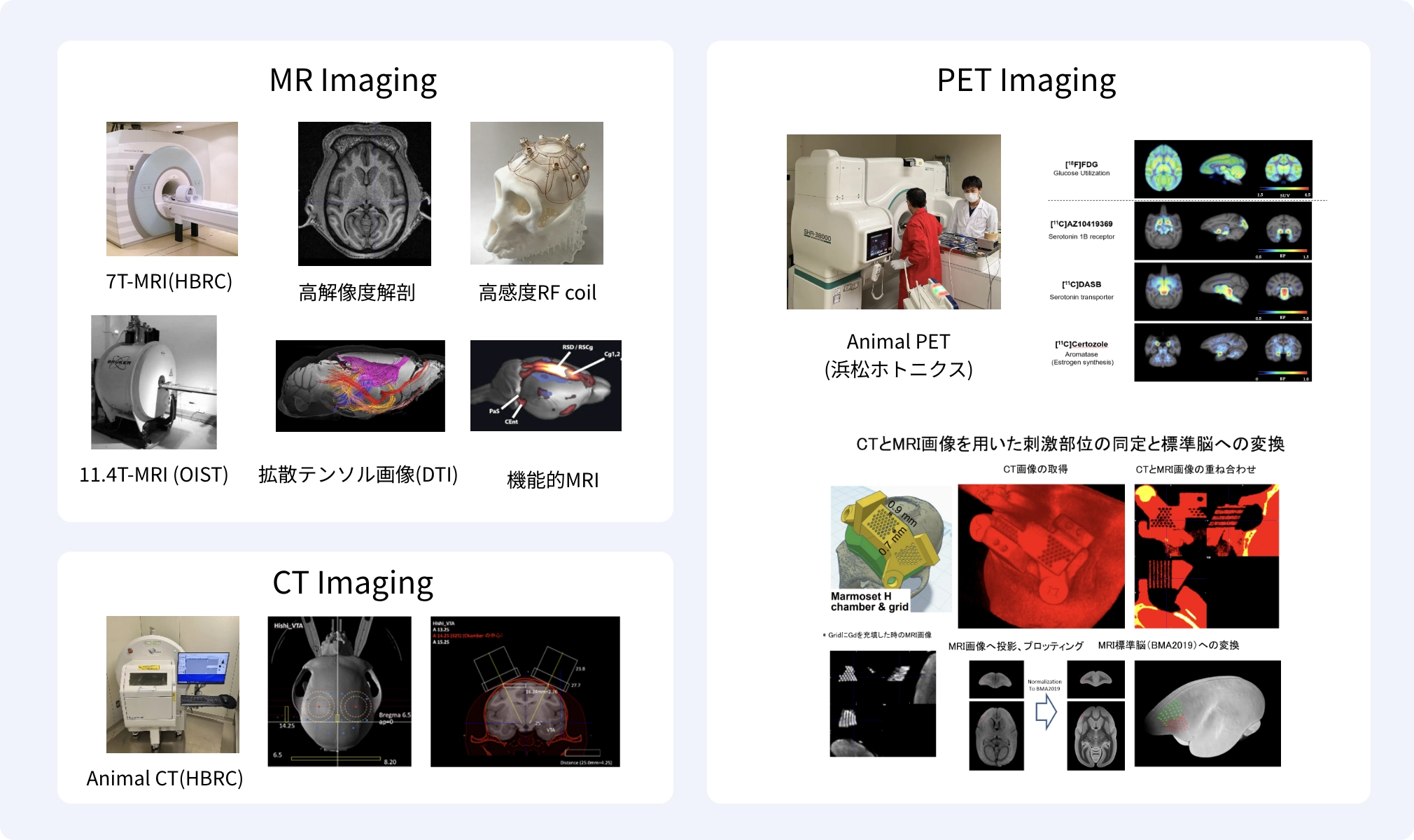

4. MRI/PET/CT による脳機能画像研究

霊長類における高次脳機能を支える構造と機能の理解は、ヒトの知性の起源や精神神経疾患の理解・治療法開発において重要です。近年、非ヒト霊長類を用いた研究では、光遺伝学や化学遺伝学を活用した回路選択的操作が進展しています。これらの研究を精密に進めるためには、脳の構造や神経核の位置、頭蓋骨との位置関係を正確に把握し、目的の部位に精度高くアプローチすることが求められます。

私たちは、PET画像、高解像度CT画像、そして7T-MRIを正確に融合する技術を確立し、目的の神経核にウイルスベクターや薬物を高精度で注入する技術を開発しました。さらに、ヒトの高次認知機能を解明するため、ヒトに近いマカクザルを用いた脳機能解析が重要であり、これには脳機能測定法のさらなる発展が必要です。

その一環として、私たちは3Dプリンター技術を駆使し、個別の頭蓋骨CT画像を基に頭蓋骨密着型RFコイル(Skull Fit RF Coil, SFiC)を開発しました。このSFiCを使用することで、従来の円筒型RFコイルに比べて非常に高いS/N比での測定が可能となり、現在、京都大学ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)の精神疾患モデル霊長類作出プロジェクトにおいて、安定した安息時機能的MRI(rsfMRI)や磁気共鳴分光法(MRS)の測定が行われています。